让老字号们重新焕发出应有的光彩

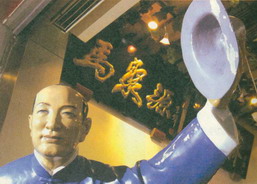

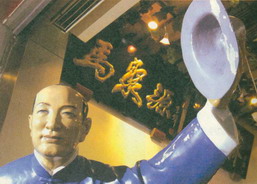

随着近两个月对老字号采访的辗转深入,我不断地跟自己说,我们叩开了一座宝库的门,里面有牵扯着老北京的历史、经济和文化等方方面面的宝藏。它蜿蜒的矿脉闪烁着光彩,触目之处皆极为珍贵。当我们只是刚刚在它的矿表星星点点地捡了一些,还远没有深入到它纵横交错的肌理之中,便已然感受到了它的悠远魅力。但同时,我们也忧心忡忡,因为城市改造和现代经济大潮仿佛不断渗透其中并蔓延的盐水,正在加速侵蚀这个如今已显脆弱的矿体。比如马聚源,这个曾经让人们以拥有其产品而备感荣耀的“帽王”,这个曾经是皇亲国戚头顶宠儿的老字号,如今却沦落得柜台前几近无人问津,让人痛心之余,不禁要回溯其发展历程,试图找出导致这种天壤之别的原因。

当我们溯源而上便不难发现,清朝康熙、乾隆、嘉庆年间是众老字号发展的黄金时代。在此期间,北京商贸经济发展到了鼎盛时期,如今驰名中外的老字号,比如老百姓耳熟能详的“马聚源”帽庄、“月盛斋”清真老铺、“烤肉宛”清真饭庄、“同仁堂”药店、“荣宝斋”及“湖广会馆大戏楼”等,均是在那一时期声名渐著,且数百年来长盛不衰的。诞生或发展于黄金时代的老字号们,与当时远在欧洲大陆的新兴资本主义国家的企业相比,无论在经营管理或企业文化上都毫不逊色,甚至有更多先进的东西。

但一切辉煌的记忆在近代战乱的铁蹄践踏下戛然而止,伤筋动骨后的老字号们变得满目疮痍。解放后的50年间,幸存下来的老字号们又遇到过三轮冲击波。第一轮冲击波是在20世纪50年代,公私合营令绝大多数老字号丧失了其最宝贵的家族传统,人员的随意流动也造成大量以精巧工艺为代表的商业机密的悄然流先第二轮冲击波是在“文革”期间,“破四旧”之风肆虐,百余年的牌匾被砸,字号被改,一批老字号甚至在此重创之下再也未能恢复元气;第三轮冲击波则与近年来大规模开展的城市改造有关,因为道路拓宽使得一大批老字号迁往别处,因而也丢失了大批老顾客。

如果说前两轮冲击波是彻底的破坏,第三轮却是积极建设的衍生物,但这第三次冲击波正是我国经济形式三次转变的风向标:从计划经济转向市场经济,短缺经济转向相对过剩经济,产品经济转向品牌经济。这三次大转变使得老字号的生存环境与过去相比大相径庭,用经济学家的话来说就是“人的需求发生了重大变化”,其中包括“产品的功能性需求变了,人们的消费心理需求也变了”。比如马聚源的帽子,过去人们看重帽子的耐用性,自然对质量、手工上乘的马氏帽子趋之若鹜。现在,大众消费群体更看重帽子的式样,再结实的帽子若式样陈旧,也难引来今日人们的一瞥。 如果说前两轮冲击波是彻底的破坏,第三轮却是积极建设的衍生物,但这第三次冲击波正是我国经济形式三次转变的风向标:从计划经济转向市场经济,短缺经济转向相对过剩经济,产品经济转向品牌经济。这三次大转变使得老字号的生存环境与过去相比大相径庭,用经济学家的话来说就是“人的需求发生了重大变化”,其中包括“产品的功能性需求变了,人们的消费心理需求也变了”。比如马聚源的帽子,过去人们看重帽子的耐用性,自然对质量、手工上乘的马氏帽子趋之若鹜。现在,大众消费群体更看重帽子的式样,再结实的帽子若式样陈旧,也难引来今日人们的一瞥。

时尚与传统之间的矛盾就此突显,在现代化进程中,老字号面临“变与不变”的重大抉择,其处境日渐尴尬,而矛盾则难以化解。跟风追时髦不行,整过容后虽然漂亮,但那就不是“我”了,而且丢弃老传统就是砸了几百年来辛辛苦苦积攒下来的金字招牌,谁也承担不起这个罪名;而返璞归真、以不变应万变显然也讨不着好,一旦被扣上“呆板、落后”的帽子,就意味着在这个年代只能步履维艰。

于是,又要说回马聚源的帽子,虽有着原汁原味的中国服饰文化特色,却无奈地坐在冷板凳上,限入了上下脱节的两难处境。

采访中,除了面对市场的变化无所适从外,老字号们还是更多地嗟叹资金上的短缺。“如果国家能在政策上有所倾斜,我们的处境可能要好得多,很多宣传可以开展,改革也可以进行。”资金是当下老字号们心头最深的痛。

但令人感到一丝欣慰的,是老字号们一边痛苦地徘徊,一边仍对自己的生命力充满信心,“这么多年来从未做过宣传,仍能存活下来,这是一个奇迹。”老字号是宝藏,具有其他任何新兴品牌所无法比拟的历史厚度,这是老字号们历经数百年积累下来的,成了一种极深沉的生命力,因此,老字号们的命运也绝不可能是一条渐行渐弱且慢慢消沉下去的弧线。过去,追随老字号是种信仰;今天,抢救老字号是种使命。我们迫切要做的,就是把淤积在这种信仰表面的各种积尘掸尽,配合经济学家们找出一条可以有所作为的道路,让老字号们重新焕发出其应有的光彩。

|

如果说前两轮冲击波是彻底的破坏,第三轮却是积极建设的衍生物,但这第三次冲击波正是我国经济形式三次转变的风向标:从计划经济转向市场经济,短缺经济转向相对过剩经济,产品经济转向品牌经济。这三次大转变使得老字号的生存环境与过去相比大相径庭,用经济学家的话来说就是“人的需求发生了重大变化”,其中包括“产品的功能性需求变了,人们的消费心理需求也变了”。比如马聚源的帽子,过去人们看重帽子的耐用性,自然对质量、手工上乘的马氏帽子趋之若鹜。现在,大众消费群体更看重帽子的式样,再结实的帽子若式样陈旧,也难引来今日人们的一瞥。

如果说前两轮冲击波是彻底的破坏,第三轮却是积极建设的衍生物,但这第三次冲击波正是我国经济形式三次转变的风向标:从计划经济转向市场经济,短缺经济转向相对过剩经济,产品经济转向品牌经济。这三次大转变使得老字号的生存环境与过去相比大相径庭,用经济学家的话来说就是“人的需求发生了重大变化”,其中包括“产品的功能性需求变了,人们的消费心理需求也变了”。比如马聚源的帽子,过去人们看重帽子的耐用性,自然对质量、手工上乘的马氏帽子趋之若鹜。现在,大众消费群体更看重帽子的式样,再结实的帽子若式样陈旧,也难引来今日人们的一瞥。