老字号照相馆的式微与全民精神消费的转移

从20世纪50年代开始,北京的照相馆一直伴随着北京人生活方式的改变:从干板、大木架子到数码、电子修版;从正经八百、规规矩矩坐着看摄影师的皮球在手里捏一下,到现在满大街拎在手里的数码相机;从王府井的“中国”和前门的“大北”到现在的“巴黎春天”、“欧赛罗”,居住在北京的人和北京一起,在相机小小镜头的记录中,一点一滴地发生着变化。

其实,说这么多,并不是为了回忆。

我想说的是,相机或者照相馆虽然难以为整个北京城制造出一个宏大“镜像”,但它的记录是直接有效的。而且,时间到了今天,包括中国照相馆在内的北京的一些老字号照相馆的变化本身,就是一幅城市性格转变的流程图。当然,不仅是北京,全国范围内的专业相馆的版图也在缩水。

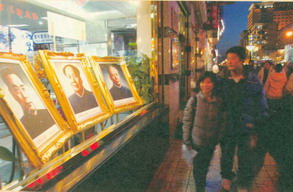

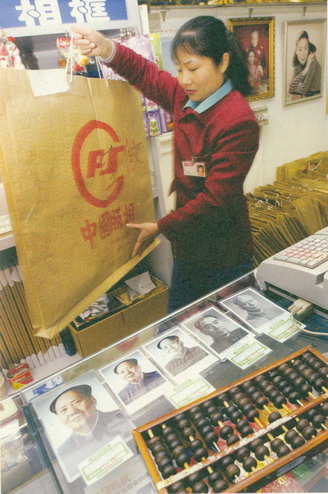

以前,照相馆作为一个城市的时髦行当,经常依附于某些商业旺地,比如中国照相馆落脚在_王府井,大北照相馆在前门楼子扎根,而国泰照相馆和欧亚照相馆则盘踞在西单。那个时候的照相馆担当起的是全民精神消费的重任,尤其对那些来京旅游的人来说,看看天安门,在“大北”或者“中国”照个相,基本上是他们的保留套路——这么说一点都没有夸大。在老字号照相馆里,随便问一下20世纪60年代就从事照相的老人,谈起当时的情景还感慨不已。对于土生土长的北京人来说,情况虽然不同但也有类似之处:每逢过年过节,尤其是家里来了比较亲的客人,去照相馆里照个全家福是一个容易让大家激动半天的事情。但时至今日,随着各种花哨的把照相服务打包于影楼,以及傻瓜相机、数码相机的疯狂普及,专业照相馆的“排头兵”地位正江河日下。

中国照相馆里有份资料是这么写的:2001年到2003年这三年期间,中国照相馆的总营业收入是5750万元,三年的净利润是190万元。这些数字与这个时代一些新的服务行业(如KTV等)比起来相差很多。尽管比起那些小照相馆,中国照相馆的景况还是不错的。一个行业的兴起或者式微总是有个过程的,在这个过程中,一个行业的变迁往往会折射出社会变迁的局部,慢慢玩味这种变化中的背后,其实也是一件有意思的事情。

|