文章来源:中国旅游出版社

在历史变迁中不断修补老字号传统

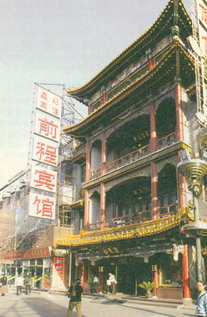

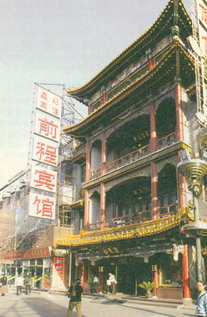

大栅栏是北京老字号的云集之地,钻进这里的胡同时,需要仰着脖子,因为路两旁的老字号大多楼宇高耸,不仰视很难看到店名,这样仰视着走出约200米,就能看到内联升的招牌。

现在的内联升共有四层,一、二层是营业厅,三层是销售部,四层是办公室。一至三层每层都悬着一块匾,一层是张爱萍将军题写的店名,二层是郭沫若题写的店名,三层是赵朴初赞誉内联升的“步履轻盈”4个字。

创办后因战乱几次搬迁

一位叫赵廷的天津人早在清咸丰三年(1853)就瞄准了北京的鞋市场,他原来曾在一家作坊学得一手制鞋的好技术,还积累了一定的管理经验,精明地分析出当时北京制鞋业市场中朝靴店的缺乏,于是决定开店,专为皇亲国戚文武百官制作朝靴,内联升由此创办。

店址最初选在了东江米巷(今东交民巷)。1853年的东江米巷,还没有发展成使馆区,但亦不是寻常店铺可以驻足之地。自明朝以来,朝廷就在此设置礼部、鸿胪寺和会同馆,负责接待前来朝贡的外国使节,内联升能在此立足,多是借了朝中达官的荫庇。

内联升在东江米巷一待就是47年,直至l 900年八国联军入侵,东江米巷被焚,内联升在这次战火中也被毁于一旦。赵廷为了恢复内联升而四处奔走、筹措资金,最终选址奶子府。

在奶子府重新开业不到两年,袁世凯北京兵变,内联升在这次动乱中被抢劫一空。遭此打击的赵廷不久后去世,其子赵云书子承父业,将内联升搬到了廊房头条,在劝业场外租了个门面。从这次开始,内联升打破了前店后厂的传统,将鞋作坊设在了距离廊房头条不远的北火扇胡同。

1956年,公私合营开始,内联升又迁址到大栅栏街。其原址据说是同仁堂乐家老铺的所在地。

竭力恢复原有老字号传统

1956年内联升搬迁到大栅栏时,还只是一个一层的小门面,1988年扩建成现在的四层。因为只是在原址上加高,并没有加宽,所以大门稍嫌狭小。

进入店门,左手边有一个工艺鞋展柜,都是些缩小了尺寸的鞋子,其中还有三寸金莲鞋,这倒是按照原尺寸做的,只是作为艺术品,它还有些存在的价值。

展柜旁边的两位师傅一边和顾客聊天一边做着鞋,这是个专门的演示区,现在的顾客已经很少有买来布鞋常年穿在脚上的,向顾客展示鞋底的纳法和制鞋的工艺更容易提起他们的兴趣。

内联升在保护传统方面费尽了心思。去年年底还把一层的柜台全部由开架改成了闭架。因为闭架才能让顾客体会到旧时的购物方式——隔着柜台,看好自己喜欢的鞋,然后对服务员说:劳驾您给我拿……相比于缺少了语言交流环节的现代开架销售方式,藏在老字号背后的百年传统对顾客来说才具有真正的吸引力。

二楼设有其他品牌代卖点

一楼进门右边是通往二楼的楼梯。上楼过程中,你可以看看墙上介绍内联升历史的风俗画。

靠近楼梯的地方放着一个造型奇特的试鞋椅,这是记者在那些时尚的鞋店里从未见过的。椅背很高,椅面像是一个“田”字形,共分成四个座位,试鞋时顾客们背对背坐着,底座是八面方形镜子。每个椅背上还拴着一个鞋拔子。据内联升的一位老营业员说,这可是个“古董级”的东西了,一直都在店里。一楼改为闭架后左边没有那么大的地方安置才把它移到了楼梯口。

二楼和一楼不同,仍然在使用开架销售。整个二楼只有北边一个小小的区域是内联升皮鞋专柜,别的柜台都是其他品牌的代卖点。皮鞋并非内联升的主要产品,种类少,样式简单,特别是女鞋,多是平跟便鞋,基本不生产高跟鞋。布鞋才是内联升的主打,特别是近几年,每天能卖出布鞋几百双,有些人一次就买好多双。

开辟文化展区介绍店史

内联升在店内还专门设置了鞋子历史文化展。这个展厅被开辟在靠近电梯的地方,面积不过五六平米,但展品却很丰富。顾客可以打开墙上的电灯开关,自行参观。

在这里,内联升的发展脉络清晰地呈现在顾客面前——由原来单一的朝靴店,到后来逐渐增加品种,制作洒鞋、千层底布鞋等,如今又增加了女鞋和皮鞋。原本只走“贵族”路线的老店,经营策略不断调整,最终演变成了普通老百姓得以亲近的品牌。

最吸引人的展品还应是《履中备载》,据说当年赵廷把朝中要员的鞋子尺寸都记载下来,形成《履中备载》一书。可惜的是,赵廷的那本已经散失,现在展出的这本是根据原样复制的,里面所记载的是毛泽东、周恩来等人鞋子的尺寸。

而如今,每位来到内联升做鞋的顾客需要的鞋的尺寸也会完整地记载备案,这或许就是VIP待遇的原型吧。

奢侈行业艰难的平民化进程 奢侈行业艰难的平民化进程

在《东成西就》里,作为杀手经纪人的张国荣带着初为杀手的张学友对村民们说:你们是相信一群连鞋都没有的杀手还是相信他?张学友穿着张国荣刚刚买给他的鞋,表情惶惑。这是他第一次穿鞋。正是这双鞋,使村民们最终选择相信这个初出茅庐的杀手。

一得到这笔订单,杀手经纪人就果断地把鞋从这个贫穷杀手的脚上脱下来。鞋,并不是人人都可以天天穿的。

内联升创办之初,瞄准的就是那些能穿得起鞋的人。

在古代社会,鞋不仅仅是一件衣饰那么简单,而是身份地位的象征。或日,衣服是生活必需品,遮羞保暧之用。鞋却不是,比起衣服,鞋可以叫做“奢侈品”了。

内联升创办之时,只做官员们可以穿得起的朝靴,更是走在了奢侈品行业的前沿。而且店铺极具有奢侈阶层的投资背景——赵廷创建内联升时,曾有一京城大官丁将军出资白银千两做股资。内联升最初的店址所在地东江米巷(今东交民巷)也不是寻常店铺可以驻足之地。自明朝以来,朝廷就在此派人接待前来朝贡的外国使节,除了当时中国的藩属国,其他各国使节均不能长住。内联升创办后七年,即咸丰十年(1860),据《天津条约》,各国列强获得建筑使馆的特权,东江米巷才渐渐成为著名的使馆区。 内联升创办之时,只做官员们可以穿得起的朝靴,更是走在了奢侈品行业的前沿。而且店铺极具有奢侈阶层的投资背景——赵廷创建内联升时,曾有一京城大官丁将军出资白银千两做股资。内联升最初的店址所在地东江米巷(今东交民巷)也不是寻常店铺可以驻足之地。自明朝以来,朝廷就在此派人接待前来朝贡的外国使节,除了当时中国的藩属国,其他各国使节均不能长住。内联升创办后七年,即咸丰十年(1860),据《天津条约》,各国列强获得建筑使馆的特权,东江米巷才渐渐成为著名的使馆区。

由此可以大胆假设,为衙门内生产高级朝靴的内联升,在1860年之后,也许可以时不时地迎来一些金发碧眼的客人,穿着皮鞋的他们,蓝眼睛里映出这些高级靴子的样子时,颇为惊奇。对异国文化的好奇毕竟敌不过更为实惠的贪欲。1900年八国联军的炮火使内联升遭毁,被迫迁址奶子府。而后,是袁世凯北京兵变,战乱之中,内联升的创办人赵廷辞世,其子赵云书子承父业,将内联升迁到了廊房头条,在劝业场的门口租了个门面。

乱世之中,内联升难以再坚持它高做的客户定位了,目光开始由坐轿的转向抬轿的。轿夫们爱穿的洒鞋成为内联升的第二拨儿主打产品。

这样的转变毕竟是不情愿的。即使身处困境,内联升还是不情愿太降格以求,就算生产了轿夫鞋,冲服呢做成的轿夫鞋也不是随便哪个轿夫就能穿得起的。而内联升进一步降格开始做普通的女鞋和童鞋时则已经是解放以后的事了。

一直以为愈到现代,像内联升这样的老字号会愈艰难。老字号有老字号的热情、精细,但也留有一股太过久远的陈腐气。穿惯了皮鞋的时尚人群,还有人会去青睐做布鞋的内联升吗?

几乎是不安地问起这个问题,恐引起对方的伤心,没想到内联升的牛女士说,我们最近几年销售量最好,每天都卖出几百双。虽然客户群仍以中老年居多,但也有些年轻人开始喜欢上透气性好又吸汗的布鞋。前几年兴起过一股穿千层底布鞋的热潮,连出入正式场合,都穿着粗布衣裤、千层底布鞋。

其实内联升还是很难放低它高傲的姿态。接待我们的牛女士那天穿着一双内联升的真丝绣花布鞋,我们问起是不是工作要求统一穿着,她说员工们哪能个个穿得起啊,这鞋太过娇嫩,真丝鞋面,很容易剐破,脏了也不能清洗,还得小心保养着,也只能穿这么一次。她也就敢在办公室穿穿,回家做饭,立刻换下,若是职工们穿着内联升的真丝绣花鞋去库房点货,有个蹭碰的,还不心疼死?

|