北京,作为都城已有八百多年的历史,经历了辽、金、元、明、清五个朝代和中华民国、中华人民共和国两个时期。其间辽的燕京,金的中都,城址都在今天北京城的西南,到了元建大都城,才确定了今天北京城的现址。北京城垣的建筑,城内街道胡同规模的形成和发展,都是经元大都开始。

元大都城的布局

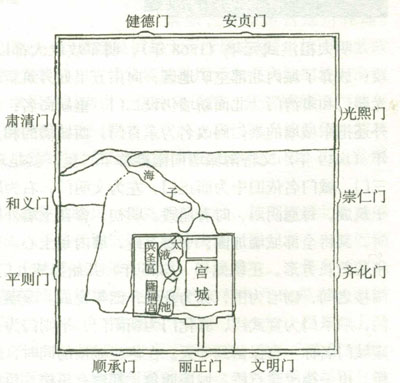

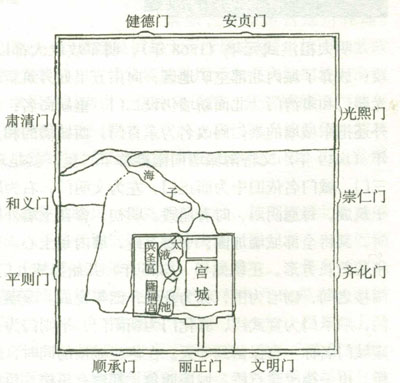

元至元四年(1267年)世祖忽必烈,开始在金中都城的东北面,建筑新城,称为都,定为国都。城为南北较长的长方形,垣周约六十里,全部板筑夯土墙,垣基宽二十四米,顶宽十六米,高八米。南面城墙在今东西长安街南侧,北面城墙在今德胜门和安定门一线北五里处,至今尚有当年土城墙遗址,俗称土城。东墙和西墙分别在今东直门、西直门南北一条垂直线上。全城共有城门十一座:南面以丽正门为中心,东为文明门,西为顺承门。城东侧三门,自北而南,依次为光熙门、崇仁门、齐化门。城西侧三门,自北而南依次为肃清门、和义门、平则门。北面有城门二座:东为安贞门、西为健德门。城的四角,建有角楼,城外围掘有护城河,有吊桥和外部相通。

大城之内,是围绕三组宫殿的萧墙,城门都用红色,因此又叫红门拦马墙。这就是后来的皇城。三组宫殿中,属于皇帝的一组,叫作“大内”,就是紫禁城的前身。 “大内”的南面有三门:中央是崇天门,左右是星拱门和云从门。北面叫厚载门,东西两门分别为东华门和西华门。另外二组宫殿都在太液池西岸,南面的隆福宫,是太子居住的地方。北面的叫兴圣宫,是皇太后居住的地方。这座宫城建筑,富丽堂皇,雄伟壮观。正像肖询故宫遗录序里所说的“虽天上之清都,海上之蓬瀛,尤不足以喻其境也”。这样一座集劳动人民智慧的建筑杰作,竟被昏庸的明朝统治者攻占大都之后全部拆毁,而今留给我们的只有东华门、西华门等城门名了(今东华门、西华门系明代后建)。

|